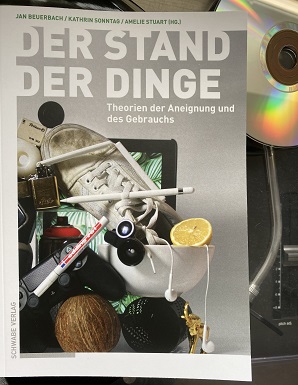

Der Stand der Dinge

Analoge und digitale Tonträger, Dinglichkeit und Vernutzung – und was Heidegger dazu gesagt hätte

In einem frisch erschienenen Sammelband zu Theorien der Aneignung und des Gebrauchs von Dingen ist HdM-Professor Oliver Zöllner mit einem Beitrag zum Thema "Tonträger, Dinglichkeit und Vernutzung. Nähe-, Werk- und Weltrelationen im Analogen und Digitalen" vertreten. Der Beitrag ist die Ausarbeitung eines Vortrags auf der Konferenz "Der Stand der Dinge" an der Universität Leipzig, die dem Buch seinen Namen gegeben hat.

Zöllners Beitrag analysiert am Beispiel von Tonträgern (Schallplatten und Compact Discs) bzw. Klangspeichern (Spotify & Co.), wie diese auf je unterschiedliche Nähe-, Werk- und Weltrelationen verweisen. Sind die Vinylschallplatte und die CD als physische Tonträger noch nahe bei ihren Nutzern und der Nutzungssituation, ersetzt das weitgehend entmaterialisierte Streaming diese Nähe mit einem Abruf von Dateien von weiter her. Während Schallplatte und CD ein Werk gewissermaßen einfangen und hierfür als klassische Speichermedien eine dingliche Rahmung anbieten, löst das Streaming diesen Werkcharakter weitgehend auf und bietet stattdessen relativ fluide Playlists an. Der Ressourcenverbrauch (Öl, Strom usw.), der allen drei betrachteten Medienformaten zu eigen und durchaus erheblich ist, ist für die Musikrezipienten weitgehend ein blinder Fleck bzw. wird in einem nihilistischen Habitus der Technikaneignung weitgehend negiert. Vollends aus dem Blick gerät dabei die grundsätzliche Transformation von Dingen wie Tonträgern bzw. Musikanlagen von zu nutzenden Gegenständen hin zu Systemen, die den Menschen "vernutzen", wie Martin Heidegger (1949) es in seinem Ansatz der Technikphilosophie ausgedrückt hat. Dies geschieht, indem der Mensch im Digitalen als Ressource ausgebeutet und zum Diener des technischen Systems wird, etwa dadurch, dass beim Streaming permanent seine Daten protokolliert, gespeichert und zu kommerziellen Zwecken ausgewertet werden. Wenn die Vinylschallplatte im Gegenzug von ihren Liebhabern als widerständiges Medienformat aufgefasst wird, so ist auch diese Haltung nihilistisch, denn sie negiert den erheblichen Ressourcenverbrauch dieses Tonträgers wie auch die dialektische Tatsache, dass er im Kontext seiner Sammler- und Anlageform längst auf digitale Plattformen zur Wertfindung wie auch zum An- und Verkauf ausgreift und zunehmend auf sie angewiesen ist. Irgendwie dachte man ja, im Digitalen seien die Dinge ins Immaterielle entfleucht, aber sie sind physisch wie eh und je in der Welt und erfordern unsere analytische Aufmerksamkeit.

Erschienen in:

Der Stand der Dinge. Theorien der Aneignung und des GebrauchsAuf den Seiten: 121-136

Autoren: Zöllner, Oliver

Hrsg.: Jan Beuerbach, Kathrin Sonntag und Amelie Stuart

Erscheinungsjahr: 2022

Verlag: Schwabe

Ort: Basel

Weiterführende Links:

https://schwabe.ch/der-stand-der-dinge-978-3-7965-4591-7

Autoren

- Name:

-

Prof.

Dr. Oliver Zöllner

- Forschungsgebiet:

- Digitale Ethik, Empirische Medienforschung, Soziologie der Medienkommunikation, Public Diplomacy

- Funktion:

- Professor

- Lehrgebiet:

- Medienforschung, Soziologie der Medienkommunikation, Digitale Ethik, Public Diplomacy, Nation Branding, Hörfunkjournalismus

- Studiengang:

- Medienwirtschaft (Bachelor, 7 Semester)

- Fakultät:

- Fakultät Electronic Media

- Raum:

- 216, Nobelstraße 10 (Hörsaalbau)

- Telefon:

- 0711 8923-2281

- Telefax:

- 0711 8923-2206

- E-Mail:

- zoellner@hdm-stuttgart.de

- Homepage:

- https://www.oliverzoellner.de

Eingetragen von

Mehr zu diesem Autor